犬がうるさいと通報された場合、どうすれば良いのか?

犬を飼っていると、時には「犬がうるさい」と近隣から苦情を受けたり、「通報された」という状況に直面することがあります。特に、犬の鳴き声は飼い主にとって当たり前の日常であっても、近隣住民にとっては大きなストレスやトラブルの原因となることがあります。このような問題に悩んでいる方に向けて、この記事では、犬がうるさいと通報された場合の適切な対応方法や、問題を未然に防ぐための具体的な対策について解説します。

犬がうるさいと感じられる理由や、警察や近隣住民への対応、しつけや生活環境の改善、さらには法律や条例についても触れながら、飼い主として取るべき行動を詳しく説明します。また、近隣住民との信頼関係を築く方法や、裁判に発展するリスクを防ぐためのアドバイスも紹介します。

この記事を通じて、犬の鳴き声に関するトラブルを解消し、飼い主としてより良い環境を整えるための知識と方法を学びましょう。犬との生活をより快適で穏やかなものにするために、ぜひ最後までお読みください。

- 犬の鳴き声が通報される理由と対策を理解できる

- 警察や近隣住民への適切な対応方法を学べる

- 鳴き声を減らすためのしつけや生活環境の改善方法を知れる

- 法律やトラブルを避けるための具体的な行動を把握できる

通報される理由とは?

犬の鳴き声による通報は、一般的に近隣住民との間で発生する問題です。これは、特に無駄吠えや夜間の騒音が原因で、周囲の人々の生活に影響を与えるため、問題視されることが多いです。例えば、夜遅くに疲れて帰宅した人々や、休日の静かな時間を過ごそうとしている家庭において、犬の吠え声は特に不快な騒音となり得ます。こうした状況が繰り返されることで、積もり積もったストレスが通報へとつながることがあります。

犬が吠える理由はさまざまですが、主には孤独感やストレス、環境への不適応が挙げられます。そのため、飼い主は犬がどうして吠えるのかを理解し、適切な対策を講じる必要があります。例としては、犬の運動不足が原因であれば、もっと散歩をさせることが挙げられます。また、犬とのコミュニケーションを増やし、孤独感を軽減することも一つの方法です。

最終的に、通報されることを避けるためには、飼い主がこれらの問題に対処し、かつ近隣住民との良好な関係を維持することが重要です。対話を通じて犬の状況を説明し、理解を求めることも、互いに快適に暮らすための一歩となるでしょう。

警察への対応はどうするべき?

もし警察からの連絡があった場合、まずは冷静になることが最も重要です。警察官が来訪することは、犬の鳴き声や行動が法的な問題に発展した可能性があるため、非常に緊張する状況かもしれません。このような時、飼い主が誠実かつ冷静に対応することで、状況の悪化を防ぐことが可能です。

警察官との対話においては、犬の生活環境や日常の行動パターン、しつけの状況を詳細に説明し、問題の認識と改善への取り組みを伝えることが大切です。具体的には、犬が吠える時間帯や原因を把握し、その対策を警察官に説明することが有効です。たとえば、夜間に犬が吠える場合、夕方の遅めの時間に長めの散歩を行うなど、騒音を減らす努力をしていることを伝えることが重要です。

さらに、将来的なトラブルを防ぐための計画を立て、それを警察官に提示することも有効です。これには、犬のしつけ教室への参加や、専門のトレーナーに相談するなど、具体的な改善策を示すことが含まれます。また、警察との良好な関係を築くために、問題が発生した際には速やかに対応を報告し、必要な場合は警察と協力して解決策を見つける姿勢を見せることが望ましいです。

これらの対応を通じて、警察との間に信頼関係を構築し、共に地域社会の安全と安心を保つことへの協力を目指すことが、最終的には飼い主にとっても、犬にとっても、また地域社会にとっても最善の結果をもたらすでしょう。

近所とのトラブルを避ける方法

近所とのトラブルを避けるためには、事前に周囲の人々と良好な関係を築くことが非常に重要です。特に犬を飼う家庭では、その行動や鳴き声が原因で近隣との間に摩擦が生じることがあります。このようなトラブルを防ぐためには、コミュニケーションと理解が鍵となります。

まず、犬を飼う際には、近所の方々に犬を正式に紹介し、その性格や特徴を説明することが効果的です。この初期の段階で犬の名前、性格、どのようなことに反応して吠えるのかなどを共有することで、近隣住民は犬の行動に対して理解を示しやすくなります。また、犬の鳴き声が特に問題になりやすい時間帯やその理由を説明することで、予め理解と配慮を求めることができます。

次に、定期的な近隣とのコミュニケーションを実施することも重要です。例えば、地域の集まりや小規模なミーティングを通じて、日常的に情報を共有し、相互の理解を深める機会を持つことが推奨されます。これにより、何か問題が発生したときにも、対話を通じて解決策を見つけやすくなります。

さらに、犬のしつけに積極的に取り組むこともトラブルを避けるためには不可欠です。犬が無駄吠えをしないよう、適切な訓練を行うことで、周囲に迷惑をかけることが少なくなります。これにはプロのトレーナーからのアドバイスを受けることも有効です。

最後に、もし犬が引き起こす問題に対して近隣から苦情が来た場合には、迅速に対応を示し、誠実に解決に努めることが大切です。状況を正直に報告し、改善策を相談することで、信頼関係を損なうことなく問題解決を図ることができます。

これらの方法を通じて、犬を飼う家庭と近所との間には相互理解と協力の基盤が築かれ、共に快適に生活できる環境が整います。

犬の鳴き声がうるさい原因と解決法

無駄吠えの理由としつけ方法

無駄吠えは犬が飼い主や周囲に何らかのシグナルを送っている行動であり、その原因は多岐にわたります。多くの場合、犬が感じるストレス、退屈、不安、興奮、または注意を引きたいという欲求が無駄吠えを引き起こします。この問題を解決するためには、犬の行動理解と適切なしつけが欠かせません。

無駄吠えの一般的な原因として、ストレスが挙げられます。犬は環境の変化や分離不安など、さまざまなストレスを感じることがあります。これを緩和するためには、犬の日常生活に安定したルーチンを提供し、十分な運動と遊びの時間を確保することが効果的です。退屈やエネルギー過多が原因である場合には、犬が物理的及び精神的に満足できるような活動を提供することが重要です。

しつけの方法については、無駄吠えを行った際には適切に対処することが基本です。具体的には、犬が吠えたときには、その行動を完全に無視し、静かになったときだけ注目や褒め言葉を与えるという方法が有効です。この「無視する」方法は、吠える行動に対して飼い主の注意を引くという犬の目的を無効にするため、時間をかければかけるほど効果が見られるようになります。

また、犬が静かに過ごしている時を積極的に褒めて報酬を与えることで、犬は静かな振る舞いが好ましい行動であると学びます。この肯定的な強化は、犬が望ましい行動を繰り返すよう促すため、無駄吠えの減少に大きく寄与します。

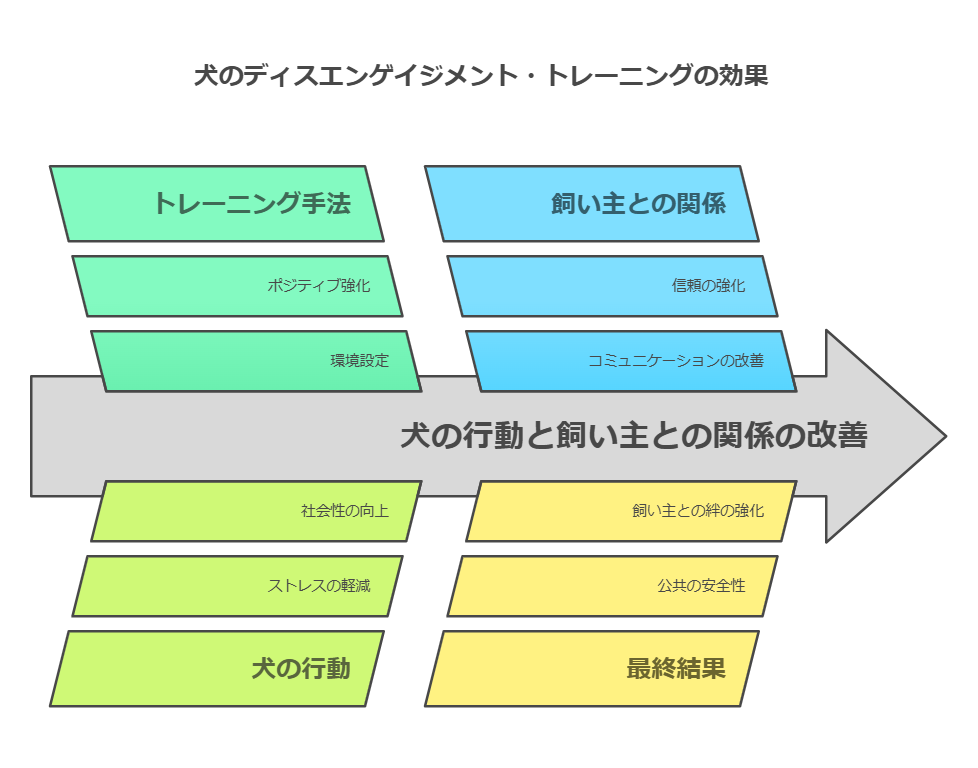

さらに、犬が特定の刺激に反応して吠える場合には、その刺激に対する反応を徐々に減らす訓練も有効です。これには、「ディスエンゲイジメント・トレーニング」などの技術を用いることができ、犬が刺激に対して落ち着いて反応することを学ぶ手助けとなります。

無駄吠えは訓練と時間を要する問題ですが、一貫したアプローチと根気強い対応によって、犬の行動は改善され、結果的に犬と飼い主の生活の質が向上し、近隣住民との関係にも好影響をもたらすことでしょう。

犬の生活環境が与える影響

犬の生活環境はその行動や健康、そして鳴き声に大きな影響を与える重要な要素です。適切な環境を提供することは、犬が心身ともに健康でいるために不可欠です。特に散歩不足や運動不足は犬にとって大きなストレスとなり、それが吠える行動の増加に繋がることが多いのです。犬にとって必要な運動量は、その種類や年齢、健康状態によって異なりますが、一般的には日常的に適度な運動を提供することが推奨されます。

運動不足が犬の行動に与える影響は、単に吠えることだけではありません。活動的な犬種で運動が不足していると、不安や退屈からくる破壊的な行動をとることもあります。例えば、家具をかじる、不適切な場所での排泄、過度の舐め行動などが挙げられます。これらの問題行動は、犬が精神的に不満を感じている証拠であり、適切な運動によってこれらの行動が軽減されることが多いです。

また、犬の室内環境も非常に重要です。犬が安心してリラックスできるスペースを家の中に設けることが、ストレスの軽減に繋がります。具体的には、静かで犬専用の休憩場所を作り、そこに快適な寝床やおもちゃを置くことが有効です。このような環境は、犬が安定した心理状態を保つのに役立ち、鳴き声の問題も自然と少なくなります。

さらに、犬の生活環境を整えることは、犬と家族との関係にも良い影響を与えます。犬が快適で健康的な環境で育つことによって、家族全員が犬との時間をより楽しむことができ、結果的に犬も家族の一員としての役割を果たしやすくなります。したがって、犬の生活環境を適切に管理することは、単に鳴き声を減らすだけでなく、犬とその家族が共に幸せで充実した生活を送るための基盤を築くことにも繋がります。

ペットのストレス管理について

ストレス管理は、犬の健康と行動にとって重要な要素です。適切な運動や遊びを取り入れることで、ストレスを軽減し、無駄吠えの防止につながります。さらに、犬が感じるストレスを理解し、それに対応するためのトレーニングや環境調整が必要です。たとえば、新しい音や環境の変化に敏感な犬もいるため、その場合には特に注意が必要です。ストレスを軽減する方法を見つけ、実践していくことが、犬と飼い主にとっての穏やかな生活の鍵となります。

近所からの苦情に対する対応策

苦情を受けた時の心理的対策

近所から苦情を受けた際には、否定的な感情やストレスを感じることが一般的です。このような状況に直面したとき、冷静さを保つことが何よりも重要です。感情的な反応は問題をさらに悪化させる可能性があるため、落ち着いて事態を受け止めるべきです。苦情が寄せられた具体的な理由を客観的に分析し、その原因を理解することが解決への第一歩です。このプロセスでは、苦情の内容を深く考察し、それが合理的なものか、または誤解に基づいているものかを判断することが求められます。

次に、苦情に対してどのように対応するかを計画します。可能であれば、直接的な対話を通じて、苦情を提出した近所の人々との間で誤解を解消し、適切な解決策を模索することが望ましいです。この過程で重要なのは、他者の意見や感情を尊重し、建設的なフィードバックを歓迎する姿勢を示すことです。具体的な改善策を提案し、それを実行に移すことで、信頼関係の回復につながります。また、専門家やカウンセラーに相談することも、心理的な圧力を軽減し、より効果的な対応策を見つける手助けとなるでしょう。

相談相手を選ぶ際のポイント

相談相手を選ぶ際には、その人が信頼できるかどうかが最も重要です。特にペットの問題について相談する場合は、動物の行動を理解し、専門的な知識を持つ人を選ぶことが必須です。動物病院の獣医師や資格を持つドッグトレーナーは、問題行動に関する科学的なアドバイスや実践的な解決策を提供することができます。これらの専門家は、犬の行動の背後にある原因を解明し、状況に応じた具体的な対応策を指南してくれるため、信頼性の高い情報源です。

また、同じ地域でペットを飼っている他の飼い主との情報交換も有益です。彼らは同じような環境でペットを飼っているため、共通の問題やその解決策について有用な洞察を提供できることがあります。地域のペットオーナーとのネットワーキングは、サポートシステムを築くと同時に、様々な経験や知識を共有する機会を提供します。これにより、飼い主自身が直面している問題への理解が深まり、適切な対応策を見つけやすくなるでしょう。

生活環境改善のための具体的な方法

犬の鳴き声や行動に問題がある場合、生活環境の改善が効果的な解決策となります。居住空間における改善策には、音を遮断する防音カーテンの設置や、犬が快適に過ごせるスペースの確保などが含まれます。防音カーテンは外からの騒音を減らすだけでなく、室内の音も外に漏れにくくするため、近隣住民との問題を未然に防ぐことができます。

さらに、犬の運動エリアを設けることも重要です。十分なスペースで適切な運動を提供することで、犬のストレスが軽減され、無駄吠えなどの問題行動が減少します。また、犬がリラックスできる専用の場所を作ることで、不安や緊張が原因の吠え声も減るでしょう。このような環境改善は、犬だけでなく家族全体の生活の質を向上させる効果があります。

犬が吠える時間帯とその管理方法

昼夜の騒音問題について

昼夜を問わず犬が吠え続けることは、顕著な騒音問題を引き起こします。この問題は特に夜間に顕著であり、近隣住民の睡眠を妨げる主要な原因となることがあります。犬が吠える主な時間帯を把握し、それに応じた対策を施すことが重要です。たとえば、夜間に犬が活発になる原因を特定し、それを緩和するために適切な活動や運動を日中に提供することが効果的です。

夜間の静かな環境を整えるためには、犬のリラックスできる空間を確保し、リラックスを助けるための対策を講じることが望ましいです。例えば、快適な寝床を用意し、夜間に安心して休めるような環境を作ることが重要です。また、夜間に犬が吠えることを防ぐために、適度な運動や活動で犬のエネルギーを消費させることも有効であるため、日中の適切な時間に活動させることが推奨されます。

散歩時間の見直しが必要な場合

犬の散歩時間はその行動に直接的な影響を与えます。特に、犬が早朝や夜遅くに吠える傾向にある場合は、その散歩時間の見直しが必要になります。これは、犬のエネルギーレベルとその日の活動量に合わせて最適な時間帯を選ぶことで、不要な吠え声を減らすために効果的です。特に、朝早くや夜遅くに人が少ない時間帯に散歩を行うことで、他者への迷惑を最小限に抑えることができます。

散歩を適切な時間に行うことで、犬の余分なエネルギーを効果的に消費させることができ、これにより家庭内での騒音や外出時の興奮を軽減することが可能です。また、犬の行動や気質に合わせて、散歩の長さや強度を調整することも、行動問題を防ぐ上で重要です。

家庭内での騒音を減少させる工夫

家庭内での騒音を減らすためには、まず音源の特定が必要です。犬が吠える原因となる内外の音に対する反応を理解し、それに対処することが重要です。例えば、窓からの外の音に敏感な犬には、防音カーテンの設置や部屋の配置を工夫して、外の騒音を最小限に抑えることが効果的です。

また、犬がリラックスできる専用の場所を作ることにより、不安や興奮を抑えることができます。このスペースには、犬のお気に入りのおもちゃやベッドを配置することで、犬が安心して過ごすことができるようにします。さらに、家庭内での一貫したルールを設け、犬のトレーニングを継続することで、無駄吠えやその他の問題行動を減少させることができます。これには、正しいしつけ方法を学び、家族全員でそれを一貫して実践することが含まれます。

法律に基づく犬の鳴き声に関する注意点

飼い主として知っておくべき法律

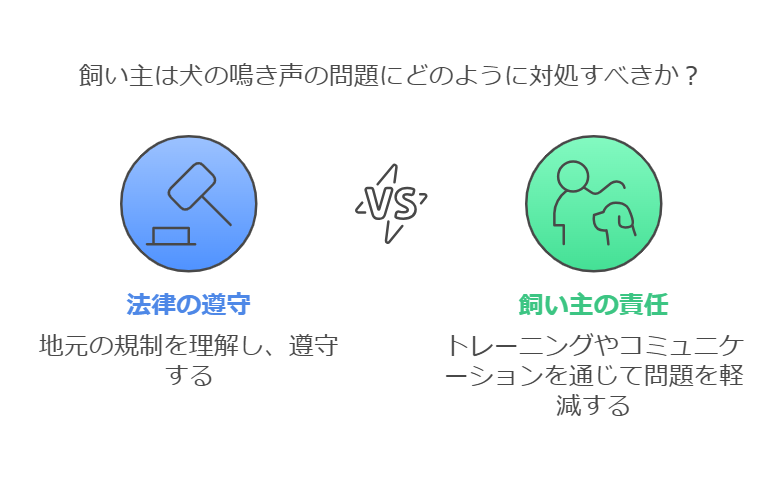

犬の鳴き声に関連する法律や条例は、地域によって異なるため、飼い主は自分が住む地域の法的要件を正確に把握し、遵守することが不可欠です。騒音に関する法規制は、多くの地域で環境保護や公衆の平穏を守る目的で設けられています。たとえば、夜間の静穏を乱す行為を制限する条例が存在する場所が多く、犬が過度に鳴くことがこれに該当する可能性があります。

飼い主としては、これらの法律や条例を遵守するために、まずは地域の市町村役場や地域コミュニティのウェブサイトなどで正しい情報を収集することが重要です。具体的な法律の内容を理解することで、犬の鳴き声が近隣住民の生活にどのような影響を及ぼすかを把握し、適切な対策を講じることが可能となります。また、万一法律的な問題が発生した場合には、迅速かつ適切に対応するためにも、事前の準備が不可欠です。

騒音トラブルを避けるための法的対策

騒音トラブルを未然に防ぐためには、法的な視点からの対策を講じることが有効です。これには、騒音の原因となる犬の行動を理解し、対応策を適切に実施することが含まれます。例えば、犬が過度に吠える原因を特定し、その原因を取り除くことや、犬のしつけを徹底することが挙げられます。また、近隣住民とのコミュニケーションを積極的に行い、信頼関係を築くことも重要です。

近隣住民との関係を良好に保つことは、問題が発生した際にお互いに理解し合い、協力的に問題解決を図るための基盤となります。犬の行動による問題を事前に共有し、必要に応じて相談を受け入れることで、トラブルに発展する前に適切な解決策を見つけることが可能です。このためにも、法律に基づく適切なペットの管理が求められ、定期的なトレーニングや環境の整備が不可欠です。

裁判に至る場合のリスク

犬の鳴き声による騒音が原因で裁判に至る場合、飼い主には多大なリスクが伴います。裁判というプロセスは、高額な費用だけでなく、時間的および精神的な負担が大きいです。また、最悪の場合、犬を手放す必要が生じることもあります。このような事態を避けるためには、飼い主が初期段階で問題を認識し、適切な対応策を講じることが極めて重要です。

法律に基づく適切な対策を行うこと、問題が発生した際には専門家に相談することで、リスクを大幅に軽減することが可能です。地域の法律に精通した弁護士や獣医師、動物行動学の専門家と連携し、法的な観点からのアドバイスを受けることが、犬と共に安心して生活を送るための鍵となります。

記事のまとめ

- 犬の鳴き声が近隣トラブルの原因となる理由を理解し、騒音が他人に与える影響を考える

- 犬が吠える主な原因(ストレス、退屈、分離不安など)を特定し、それに基づいた対策を講じる

- 警察が来た場合は冷静さを保ち、誠実な態度で犬の状況や問題解決への取り組みを伝える

- 犬の生活環境を整え、快適で安心できるスペースを提供することで、鳴き声の問題を軽減する

- 犬を飼い始めた段階で近隣の人々と積極的に交流し、良好な関係を築くことでトラブルを予防する

- 鳴き声を減らすためのしつけを一貫して行い、静かな行動を褒めて強化するトレーニングを取り入れる

- 家庭の環境に合わせて防音カーテンや家具配置の工夫など、効果的な防音対策を実施する

- 犬の運動不足を解消するため、日常的に散歩や遊びの時間を確保し、ストレスを発散させる

- 苦情を受けた際には感情的にならず、冷静に苦情内容を分析して改善点を見つける

- 問題解決のために獣医師やドッグトレーナー、他の飼い主など信頼できる人に相談する

- 犬が昼夜を問わず鳴く場合は、時間帯を把握し、その時間に合わせた対策を講じる

- 散歩時間を犬のエネルギーレベルや生活リズムに応じて調整し、落ち着きを促す

- 地域の騒音に関する法律や条例を調べ、飼い主として遵守するべき内容を確認しておく

- 鳴き声問題に対して具体的な改善策を提示し、それを実行することで近隣住民に信頼を得る

- 裁判や深刻なトラブルを防ぐため、早期に適切な対応を行い、トラブルを長引かせないよう努める